勉強法を決めてから勉強を始めたいけど、色々な人が色々な勉強法をおすすめしていて、どの勉強法を採用したらいいか分からなくて困ったな。

USCPA合格者は、それぞれバックグラウンドが違うから、勉強法もそれぞれ違うよ。

だから、合格者がやっていたからといって、自分もそのまま真似しても合格できるとは限らない。

目的別の勉強法をまとめたから、自分に合っていると思うのを試してみてね。

USCPA(米国公認会計士)は、受験資格を得るためにもUSCPA予備校のサポートが必要となります。

おすすめのUSCPA予備校はアビタスです。

どこの著書『USCPA(米国公認会計士)になりたいと思ったら読む本』も参考にしてくださいね。

USCPA資格の活かしかた・USCPA短期合格のコツを記載しています。

(2025/07/14 09:34:09時点 Amazon調べ-詳細)

米国公認会計士(USCPA)勉強法をまとめた理由

最初に、なぜ米国公認会計士(USCPA)試験の勉強法をまとめようと考えたか、理由を書かせてください。

(1)USCPA試験は勉強法を間違えなかった人が合格

これまでUSCPA受験生の方々から、どのように勉強をすれば良いか、勉強法についてたくさん質問をいただきました。

それぞれバックグラウンドが違うため、大学での専攻、会計資格の有無、英語力などを教えていただき、それに応じてアドバイスをしてきました。

ブログでは、それぞれの受験生の方に合った勉強法をお伝えするのは難しいと感じて、これまで書くのは避けてきました。

ですが、何度も不合格になる受験生の方からのご相談を受けているうち、自分に合わない勉強法を取り入れてしまい不合格になっているパターンが散見されるため、考えを変えました。

自分に合った勉強法を取らなければ、どんなに勉強量を増やしても、「USCPA合格」というゴールにたどり着けません。

地頭が良いために「USCPA合格」というゴールにたどり着いた人もいますが、実際は、「勉強法を間違えなかった人」が合格できているのだと思っています。

(2)USCPA合格者の言うことは、いったん疑え

USCPAの予備校が「1年間の勉強で、会計知識ゼロ、英語力ゼロでもUSCPAに合格できます」という謳い文句で、会計知識も英語力もない人にまで、USCPA受験の間口を広げたこと自体は問題ないです。

ですが「日本の公認会計士資格あり、監査経験あり、海外の大学卒」といったハイスペックなUSCPA合格者の勉強法ばかり紹介しているのはどうでしょうか。

会計知識ゼロ、英語力ゼロの初学者が、高い会計知識、実務経験、英語力と3つ揃ったハイスペックな人の勉強法を真似しても、同じように合格できるわけがないでしょう。

どこも含めた合格者が言うことは、いったん疑ってください。

同じようにやったからといって、合格できる保証はありません。

自分の現在のレベルに合わない勉強法を鵜呑みにするのではなく、合格者が言うことを参考にしつつも、自分なりの勉強法を作りあげていく必要があるでしょう。

(3)ブッフェ形式のUSCPA勉強法まとめに!

この記事は「こう勉強しろ」と勉強法を押し付けるものではありません。

USCPAの勉強を始めてすぐは、どのように勉強をしたらよいか悩むだろうと思うので、自分の勉強法を確立していただくためのサポート的役割を果たすことが目的です。

こちらに挙げた勉強法を試してみて、自分に合わなかったら違う勉強法も試す。

自分に合った勉強法に作り変えやすい形式にしたつもりです。

いわば「勉強法のブッフェ」です。

お好きなものをお好きなだけお取りください。

必要に応じて調味料も加えて、どんどんアレンジしてください。

好みの量、好みの味になったら、勉強法探しはもう終わりです。

「自分を信じて、自分が決めた勉強法をやりきる」。

ただそれだけが、合格に必要なことです。

お好みに合わせて勉強法をお取りください!

勉強法を目的別に挙げていますので、自分に合うと思うものを試してみてください。

(1)暗記する

暗記のための勉強法を挙げていきます。

①付箋に大事な要点を書き、隙間時間に覚える

大き目の付箋に大事な要点を書き、隙間時間に覚えます。

通勤電車の中や、ランチの時間などが覚えるのにちょうどいいでしょう。

「次の駅に着くまでに覚える」とか、「ランチの時間中に覚える」など、時間の制約がある方が覚えられます。

付箋は写真に撮って、スマホなどの画面で確認するようにしてもいいです。

覚えた付箋は、テキストの関連個所に貼っておけば、テキストをめくって何度も復習ができるし、本番直前の最後の確認が楽にできます。

②エビングハウスの忘却曲線に沿って覚える

記憶するためには、海馬に「この情報が重要だ」と思わせることが必要だと言われています。

そのためには、その情報に繰り返し接することが有効で、反復するほど記憶に定着します。

「エピングハウスの忘却曲線」という実験結果によれば、一度記憶したあと、以下のようなタイミングで復習・再記憶するといいと言われています。

「エピングハウスの忘却曲線」に基づいた復習・再記憶のタイミング

- 30分後

- 1日後

- 1週間後

- 1ヶ月後

一度記憶したら、早いうちに(30分後に)復習をし、その後3回(1日後、1週間後、1ヶ月後)は繰り返しましょう。

③テキストを読むたびに思い出すようにする

テキストを1ページ、または、1セクション読むたびに、いったんテキストを閉じて、どのようなことが書かれていたかを説明してみます。

その説明には、40秒くらいの短い時間しかかけないこと、知識がない人が初めて聞いても理解できるくらい、簡単な表現で説明することがポイントです。

他人に教えるつもりで説明をしてみることで、記憶に残ります。

④テキストの覚えられない箇所にしるしをつける

テキストの覚えられないところに、蛍光ペンで線を引きます。

テキストを何度か読んで、それでも覚えられないところに、赤色で線を引きます。

そうすると、自分がなかなか覚えられないところが一目瞭然。

復習のポイントがすぐにわかります。

なんとなく蛍光ペンでハイライトするというのは、単なる作業。

覚えられない弱点がどれなのか分からなくなるので、やめた方がいいです。

⑤覚えるための「語呂合わせ」や歌を作る

REGなどで、理解する必要はなく、ただ覚えていればいいものがあります。

そのようなのは頭文字をつなげ「語呂合わせ」を作ったり、歌にして、情報が連想で引き出せるようにします。

受験当時に作っていた「語呂合わせ」や歌は、忘れてしまって例として挙げられないのですが、当時は講義の後、他の受講生と覚えられない項目を出し合い、一緒に「語呂合わせ」作りに励んでいました。

本番でも「語呂合わせ」のおかげで、頭を使わなくても反射的に情報が引き出せて、問題を解く時間の短縮にもつながっていました。

自分で作った方がいいのですが、米国の受験生が「語呂合わせ(Mnemonic)」を作ってサイトに載せているので、そのようなものを参考にしてもいいでしょう。

⑥試験本番に暗記のピークが来るようにする

試験当日だけ覚えていればいいものは、試験当日に暗記したものの量がピークとなるように逆算して始めていきましょう。

試験本番だけ覚えておけばいいものをメモしておきます。

試験直前にそのメモを本気で覚えます。

それでも覚えられないものは、試験開始前のギリギリ一瞬だけ覚えましょう。

試験が始まったらすぐにプロメトリックで貸してもらえる計算用紙にメモ。

メモしてから問題を解き始めるようにします。

そうすれば、忘れてしまっても安心。

(2)理解する

理解のための勉強法を挙げていきます。

①テキストに情報を集める

情報は色々なところに分散させず、テキストだけ見れば大丈夫な状態にします。

テキストは辞書のような役割も兼ねるといいでしょうね。

MCの解説には書いてあるけどテキストには書いてないこと、授業で先生が言ったテキストよりわかりやすい説明、「なるほど」と思ったことなど。

テキストの該当箇所の余白に付け加えていきます。

書ききれないときは、メモ用紙や付箋に書いて、テキストに貼り付けましょう。

どこの場合は、情報を書く場所もルールを決めて固定していました。

テキストの上の余白には、そのページのポイント、要約、覚えたいことを書くようにしていました。

そうすれば、ページをめくって上の余白に書かれたポイントだけ見ていけば、あっという間に復習が終わります!

試験会場に着いてからも、10分程度で全範囲の復習ができるので、おすすめ。

②同じ重要論点には同じ色の付箋を付ける

重要論点は、テキストの色々なページに、繰り返し出てきます(他の科目のテキストに出てくることもあります)。

横断的に理解するために、同じ重要論点には同じ色の付箋を付けます。

付箋は、色を変えられるよう、多くの色が揃った、少し細めの付箋がおすすめ。

同じ色の付箋がついたページだけめくり一気に確認していけば、つながりが頭に残ります。

③テキストの重要論点を説明してみる

重要論点はきちんと理解しているか、声に出して説明をしてみます。

独り言でもいいし、勉強仲間に聞いてもらってもいいです。

テキストの重要論点が出てくるたびに、「この論点は結局こういうこと」と説明してみます。

そして「MCでは、このキーポイントがわかっているかが問われる。この違いが分かっているかを確かめるため、このような選択肢が入れられる」などと説明できるようにします。

特に、AUDの監査手続きのあたりは、監査人になったつもりで、実際に監査をしているつもりになって説明をすると頭に残りますよ。

④テキストは歩きながら、声に出して読む

机に向かって無言で読むより、声に出して歩きながら読んだ方が「五感」を使うので頭に入りやすくなります。

それに、眠くなるのも避けられます!

⑤テキストは最初から最後まで、一日で一気に読む

勉強を始めてすぐ、一日で、通しでテキストを全部読みます。

丁寧にじっくり読むのではなく、全体像を理解するためにサーッと読むのがコツ。

特にAUDに関しては、通しで何度も読むといいかと思います。

何日もかけて丁寧に読むのではなく、一日で一気に読むのがポイント。

どのあたりの知識が足りないかを把握するためのもの。

どちらかというと「プラスを増やす」のではなく「マイナスを減らす」ために読みます。

テキストの読み方については、以下の記事も参考にしてください。

⑥マインドマップを作る

ノート作り自体は勉強ではなく、単なる「作業」なので必要はないでしょう。

ですが、関連事項をつなげて理解していくため「マインドマップ」を作るのはいいのでは?

キーワードをネットワークでつなげていくと、全体像が把握できます。

なぜそうなっているのか因果関係を考える際に役立ちますよ。

⑦ネットか本で情報を補足する

テキストを読んでも理解ができない、もしくは、理解が足りないと思うときは、ネットで検索して情報を調べるか、本屋で立ち読みをして情報を得てしまいます。

ネットで検索できるということは、検索キーワードが分かっているので、情報さえ見つかれば問題ないでしょう。

本は、本の題名から情報が載っていそうか見当をつけ、目次を見てから該当箇所を読んでみます。

特にIT分野は、ITの本を立ち読みして、情報を補足していました。

ネットや本で理解しようとしても難しかったときのみ、予備校の先生に質問します。

リサーチ力をつけるためにも、自分で情報を探す癖はつけておいた方がいいと思っています。

リサーチについては、以下の記事も参考にしてください。

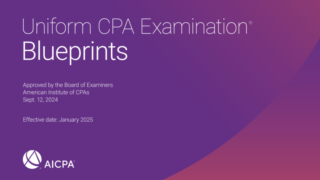

⑧AICPAのBlueprintsを読む

USCPA試験の出題傾向を理解するため、その科目の勉強を始めてすぐ、その科目のBlueprintを読んでおきましょう。

Blueprintsを読むと、以下のようなことが分かります。

Blueprintsから分かること

- 何がCPA試験に出題されるのか

- どのコンテンツがどのくらいCPA試験に出題されるのか

- 各概念がどのレベルでCPA試験に出題されるのか

どこにどのくらいの労力を割くべきなのか、どのくらいのレベルのことが、どの問題形式(MC問題?TBS問題?)で出題されるのか分かります。

Blueprintsについては、こちらの記事が詳しいです。

(3)解く

問題を解く際の勉強法を挙げていきます。

①正解・不正解・自信なしをはっきりとさせる

問題を解いた際に、正解、不正解、自信なし(でも正解した)がわかるように、マークを付けていきます。

問題を解いた際にマークを付ける

- 正解:〇

- 不正解:×

- 自信なし:△

×の問題をなくすため、なぜ間違ったのかを考えましょう。

△の問題をなくすため、理解が足りなかった情報をおさえましょう。

②ケアレスミスしがちなものを分析する

たとえば、「このなかから誤っているものを選びなさい」という問題なのに、それを見過ごして、合っているものを選んでしまいがちという場合。

そのケアレスミスがなくなるまで「誤っている」という問題文の言葉の上に×をつけることをルールとします。

ケアレスミスで間違える場合「ケアレスしてしまった」で終わらせてしまうと、何度も間違えてしまいます。

ケアレスミスしがちなものが何かを把握して、ケアレスミスをなくす工夫をしましょう。

③1クルー30分で問題を解く

適度な休憩をはさむことで、集中力を切らすことなく、問題を解くことができます。

1クルー30分が良いと言われています。

これは「ポモドーロ・テクニック」というタイムマネジメント法です。

ポモドーロ・テクニック

- タイマーで25分を設定する

- アラームが鳴るまで25分間集中する

- 5分間休憩する

- ①から③を4回繰り返したら、15分から30分の休憩を取る

たとえば、2時間(120分)問題にとりかかると決め、25分間×4回=100分間が問題を解く時間、5分間×4回=20分間は休憩時間に振り分けます。

特に、スマホをちょくちょく見てしまい集中できない場合は「休憩の5分間しかスマホは見ない」と決め、手元から離しておけば、25分間は集中できます。

このポモドーロテクニック専用のタイマーを使うと便利です。

ポモドーロテクニック専用のアプリもあります。

USCPA学習でおすすめアプリは?【隙間時間の活用と学習の効率化】

④時間をはかりながら解く

どのくらいのスピードで解いているのか、自分の問題を解くスピードを把握するのも大切でしょう。

本番の時間を意識して、それに合わせて解いていく練習も必要です。

制限時間を設けて解くと、ダラダラ解くより集中できます。

本番の緊張感も体験できます。

本番ではMCの問題は、以下のようになっています。

各科目のMCの問題数

- FAR:50問

- AUD:78問

- REG:72問

テストレット2つの合計ですが、平均30問くらいは集中して一気に解いていかなくてはいけません。

30問から40問をひとかたまりとして、時間をはかりながら解く練習をしておきましょう。

そうすれば、本番で時間が足りなくなったり、余ったりなどの失敗はなくなるでしょう。

⑤エビングハウスの忘却曲線に沿って解く

「暗記」の勉強法の項目でも書いたのですが、「エピングハウスの忘却曲線」という実験結果によれば、一度記憶したあと、以下のようなタイミングで復習・再記憶するといいと言われています。

「エピングハウスの忘却曲線」に基づいた復習・再記憶のタイミング

- 30分後

- 1日後

- 1週間後

- 1ヶ月後

問題を解くタイミングも、すぐにいったん復習し、1日後、1週間後、1か月後に解いていくと忘れにくいです。

⑥問題集は予備校のものしかやらない

USCPAの予備校を吟味して選び、その予備校についていくと決めたなら、予備校の問題集しか使わないのが良いでしょう。

他の問題集に手を出し、種類をこなすほど実力がつく気がするかもしれません。

ですが、それは誤解だと思います。

合格するために必要なのは、多くの問題にあたり横に広げていくのではありません。

深く理解して下に掘り下げていくことでしょう。

何度も繰り返し、反射的に解けるようになるくらいまでやりこみましょう。

そうすれば、本番でもどんな問題が出ても応用がきくようになります。

どうしても洋書問題集をやりたい場合は、こちらを参考にしてください。

⑦AICPAのサンプルテストを解く

サンプルテストを解くことで、試験で使用するソフトウェアの形式や機能に慣れることができます。

本番と同じ画面で、本番と同じツールを使い、MC問題だけではなく、TBS問題、WC問題、リサーチ問題のすべての試験形式を試せます。

特に、どんなツールがどのように使えるのか理解し、本番で使いこなせるようにしておくといいでしょう。

サンプルテストについては、こちらの記事が詳しいです。

⑧AICPAのリリース問題(過去問)を解く

予備校のMCは基礎を押さえるため、リリース問題は、問題の傾向をつかむためにやると考えると良いでしょう。

試験でも似たような問題が出ます。

試験までは「基礎固め」「応用力をつける」「過去問を解く&それまでの復習」という流れで学習プランを立てると思います。

本番の試験までの時間の使い方の例(1科目あたり13週間の場合)

- 「基礎固め」:5週間

- 「応用力を付ける」:5週間

- 「過去問を解く&それまでの復習」:3週間

試験では、基礎を土台にして、ひねった問題が出題され、受験生が本当に理解しているかが試されます。

ですので、まずは「基礎固め」をしっかりやりましょう(ただし、時間はかけすぎない)。

それからどんな問題が出ても、基礎から導き出せるよう、どんどん「応用力をつける」必要があります。

リリース問題は、早い段階で一度挑戦し、そして応用力を付けた後に本格的にとりかかることをおすすめします。

リリース問題を解くタイミングと目的

- 第1段階:学習を始め、ざっくりとその科目の全体像が分かった頃☞正しくインプットできているか?

- 第2段階:学習が進み、どのくらい理解したか試せる状態になった頃☞正しくアウトプットできるようになっているか?

リリース問題については、こちらの記事が詳しいです

⑨USCPA予備校の模擬試験を受ける

模擬試験は「本番のための予行演習」と捉え、以下の目的をもって受けましょう。

模擬試験を受ける目的

- 本番の試験の形式や、4時間という試験の長さに慣れるため

- どうしたらスコアを最大化できるか練習するため

- 自分の弱点を洗い出すため

- 試験当日までに、何を重点的に勉強していくか決めるため

本番をイメージして、なるべく同じ状態で受けるのも大切でしょう。

実際の休憩のタイミングで、お手洗いに行く、本番の試験で食べる予定のおやつを食べたり、飲み物を飲むなど。

模擬試験を受けた後は、必ずなぜ間違ったのか分析と復習をしましょう。

スコアに一喜一憂しないことも大切です。

模擬試験で、ある程度の実力がはかれるものの、模擬試験を受ける目的は「本番までにいかに弱点を減らせるか」だと意識したほうが良いでしょう。

模擬試験は「健康診断」です。

悪い結果(たとえばメタボ)が出たら、リスケをするのか悩んで落ち込んでいる場合ではありません。

どうしたら本番までに改善できるか(たとえば毎日運動するなど)にフォーカスすべき。

模擬試験を受けるタイミングは、本試験の3週間くらい前には受けるのが良いでしょう。

弱点分析と復習の時間を取り、必要なら軌道修正をしなくてはならないためです。

「まだ勉強が終わっていないから」とか「まだ模擬試験を受ける自信がないから」と後回しにするのはやめましょう。

⑩本番の試験をイメージして解く

試験が近づいてきたら、テストレットごとにかける時間を決め、自分に合った時間配分表も作っておきましょう。

予備校に推奨された時間配分表に従う必要はないでしょう。

実際に各テストレットに合わせた数の問題を解いて時間をはかりましょう。

「標準よりMCを解くのは早いけれど、TBSは時間がかかる」などと自分の傾向が分かっていれば、自分用にカスタマイズできます。

時間配分については、こちらの記事が詳しいです。

以上、「USCPA勉強法まとめ!暗記の方法・理解の方法・解く方法【目的別】」でした。

自分に合うと思う勉強法を試してみて、合うと思ったら合格まで続けてみるし、合わないと思ったらすぐやめることにするよ。

誰かがいいと言ったものをそのままやるのは、単なる思考停止だよ。

ある人が美味しいといっても、自分は美味しいと感じるか分からないし、食べる必要があるとも限らないよ。

必要以上に食べたら太るだけだし、必要なかったらすぐに排出されてムダになるね。

自分の体が求める必要な勉用法だけを、必要なだけ取り入れてね。

USCPA(米国公認会計士)は、受験資格を得るためにもUSCPA予備校のサポートが必要となります。

おすすめのUSCPA予備校はアビタスです。

どこの著書『USCPA(米国公認会計士)になりたいと思ったら読む本』も参考にしてくださいね。

USCPA資格の活かしかた・USCPA短期合格のコツを記載しています。

(2025/07/14 09:34:09時点 Amazon調べ-詳細)

以下の記事からも、USCPA試験の勉強に関するヒントが得られます☟