なかなか受からなくて、すっかりAUD沼にハマっているよ。

AUDは、アビタスの教材だけで約3ヶ月の勉強で89点で合格。

AUDを苦手としてしまい、なかなか受からないUSCPA受験生が多いよね。

でも、AUDは決して難しい科目ではなく、ポイントとコツさえ分かっていれば、一発合格できる科目だよ。

なかなか受からないAUD沼にハマらないよう、どう勉強したらいいのか、AUDの勉強のポイントとコツを解説するよ。

USCPA試験「74点と75点の間の壁」の乗り越えかたも参考にしてください。

2024年からの新USCPA試験でのAUDの試験対策も参考にしてください。

新USCPA試験でのAUDのBlueprintも参考にしてください。

どこの著書『USCPA(米国公認会計士)になりたいと思ったら読む本』も参考にしてくださいね。

USCPA短期合格のコツも記載しています。

(2025/07/12 09:33:45時点 Amazon調べ-詳細)

USCPAのAUD勉強法のポイントとコツを解説!

AUDでは何度も不合格を繰り返す人が多いです。

なぜAUD沼にハマってなかなか受からない受験生が多いのか、最初に考えてみました。

それは、AUDが他の3科目と少し違う特性を持った科目だからだと思います。

AUDという科目の特徴と対策

- AUDは実践的な科目→監査人の立場になる!

- AUDはあいまいな解答が多くなる科目→正しい答えを出すためのテクニックを身につける!

この2つの特性を踏まえた対策として「監査人の立場になること」と「正しい答えを出すためのテクニックを身につけること」の2点について、最初に解説します。

AUD特徴1:AUDは実践的な科目→監査人の立場になる!

AUDは、他の3科目と違って、実践的な科目です。

「実際に監査人として監査をする際、あなたはどうしますか?」という判断を迫られる科目。

他の3科目は、多くの問題を解いて「解法を知る」だけである程度点数が取れます。

ですが、AUDは、問題を解く中で「解法を考える」ことができないと点数には結びつきません。

つまり「自分の頭で考える」というプロセスが必要不可欠な科目と言えるでしょう。

アメリカ人のUSCPA合格者がAUDの勉強法について話している動画をいくつか観てみました。

既に監査の仕事に従事しつつ受験している方ばかりで、AUDの勉強については「普段やっている監査業務をイメージして問題を解いた」などと言っていました。

また、どこ自身の話をしてしまいますが、USCPAの勉強をしていた当時、外資系企業の経理として働いていました。

AUDを受験する直前は、ちょうど年次決算のピークで、毎日23時くらいまで残業するような日々(そして、十分な勉強ができないままAUDの受験日を迎えました)。

ただ、その時期は、BIG4監査法人の監査人たちへの監査対応がメイン業務になったので、AUDの受験生としては非常にタイムリーでした。

毎日、監査部屋になっている会議室を覗きに行き、ホワイトボードに書かれていることを盗み読み「フムフム、今こんなことをしているのか」「こんなことが論点になっているのか」と監査の進捗を把握していました。

なので、AUDの問題を解くときも、監査業務をイメージしながら、監査人になったつもりで「自分が監査人だったらどうするか」などと考えながら問題を解くようになっていました。

その監査が目の前で繰り広げられている中でAUDの勉強をしていたのが、一番合格に寄与したのだと思います(というのは、勉強時間自体はかなり少なかったので)。

日本のUSCPA受験生は、日本の公認会計士試験に合格して既に監査法人で働いていたり、監査アシスタントとして監査に関わっている場合を除き、監査の実務経験が無い場合がほとんどでしょう。

なので、監査をイメージしながら問題を解くといっても、少々難しいのかもしれません。

とはいえ「自分が監査人だったらどうするか」という視点でAUDという科目に取り組むというのが、合格に近づけるポイントなのだと思います。

テキストを読むとき、問題を解くとき、自分が監査人になったつもりで、監査人としてどうするかを考えてみるようにしてみましょう。

そうすると、監査が自分ごととなり、AUDという科目の理解が深まると思っています。

- 監査の業務をイメージしながら勉強をすること

- 監査人になったつもりで問題を解くこと

AUD特徴2:あいまいな解答が多くなる科目→正しい答えを出すためのテクニックを身につける!

AUDは、他の3科目と違って、あいまいな解答が多くなる科目です。

明確にこの選択肢が正解!不正解!と言えないことも多いです。

「この中では、これが一番答えにふさわしいだろう」という、あいまいな解答になってしまうことも多いです。

解答の選択肢が1つに絞り切れなかったり。

やっと1つに絞ったら、他の選択肢が正解だったということが、他の科目に比べて起こりがち。

USCPAのAUDのMC問題にもこんな感じのがある。

正解だと思っても、より正解な選択肢があったりするから注意⚠️ https://t.co/L4IJhRUt4e— どこ『USCPAになりたいと思ったら読む本』著者 (@dokoblog) February 26, 2023

ですので、きちんと理解することが、大前提となります。

AUDは「Evaluation」レベルの深い理解も求められますし。

きちんと理解していても「一番答えらしい選択肢(most likely)」を選ぶのが難しいです。

ましてや、あいまいな理解では「一番答えらしい選択肢(most likely)」を選ぶことはできないでしょう。

きちんと理解した上で、さらに大事になってくるのは、正しい答えを出すためのテクニックでしょう。

「AUDは英語力がないと合格するのが難しい」と言われていますが、英語力というよりも、キーワードを素早く拾い上げるテクニックを身につけることが大事だと思います。

じっくり英文を読むよりは、ポイントやコツを押さえて問題文を読み、問題の意図を誤解しないで理解する練習をする必要があるでしょうね。

どこの場合ですが、英語力があまり高くなかったので(合格当時はTOEIC845点)、そのくらいの英語力では、完璧に問題の英文を読んで解答するのは難しかったです。

ですので、問題文は上から下までしっかり読むのではなく、斜め読みをして、キーワードを拾い上げるようにしていました。

さらに、たとえば「all」とか「never」などの単語も拾い上げ、「全て肯定」とか「全て否定」などニュアンスにも注目。

誤解しないように気をつけて読んでいました。

斜め読みで問題を読むので、アビタスのMC問題は「1問あたり30秒」で解けるようになりました。

アビタスの講師から「1問あたり1分30秒」で解くようにと言われていましたので、解いたことがある問題だとしても、かなり速く解けるようになっていました。

そして、AUD本番では「1問あたり1分以内」で解答。

1時間近く時間を余らせてAUDの試験を終えました(時間配分に失敗したという側面もあるので、これは自慢にはなりません)。

AUDは89点で合格したので、速く正しく解くコツがわかっていたと自負しています。

- キーワードを素早く拾い上げ、ポイントやコツを押さえて問題文を読む。

- 英語のちょっとしたニュアンスを正確に読み取り、誤解しないようにする。

AUDの出題分野ごとの勉強のポイントとコツ

もう少し具体的に、AUDの勉強のポイントとコツについて見ていきます。

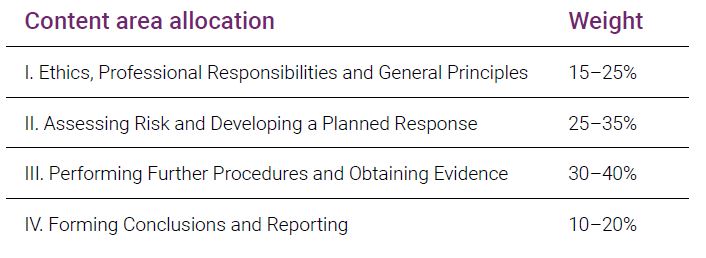

まずは、AUDの出題分野と出題率を知っておきましょう(以下は2024年1月からの新USCPA試験のものです)。

AUDの出題分野と出題率(和訳)

- 倫理、職責、一般原則:15–25%

- リスクの評価と計画的な対応の策定:25–35%

- 更なる手続きの実施と証拠の入手:30–40%

- 結論の形成と報告:10–20%

出題分野や出題率は「Blueprints(ブループリント)」に記載されています。

「Blueprints(ブループリント)」を読むと、どの分野から、どのくらい出題されて、どのくらいの理解度が求められるのかわかります。

USCPA試験のBlueprintsについては、こちらを参考にしてください。

AUDの勉強を進める際、「AUDという敵」がどんなものか知っておいた方が良いでしょう。

AUDのBlueprintを読まれることをおすすめします。

AUDは、大きく4つの出題分野がありますが、各出題分野で勉強のポイントが違いますので見ていきましょう。

(1)倫理、職責、一般原則:15-25%

出題分野Ⅰの倫理、職責、一般原則(Ethics, Professional Responsibilities, and General Principles)を見ていきましょう。

出題分野Ⅰ:倫理、職責、一般原則

- 内容:職業倫理・独立性、監査契約・非監査契約についての理解・文書化など

- 出題形式:ほとんどがMC問題

- 勉強のポイントとコツ:暗記が中心

- 難易度:覚えるだけなので、それほど苦手にはならない

基本的な知識が問われますので、覚えるだけで対応できる分野でしょう。

必要なスキルレベルは、「応用(Application)」と「記憶と理解(Remembering and Understanding」だけ。

後回しにされがちですが、15%から25%としっかり出題されますので、きちんと対策しておきましょう。

出題は、ほとんどMC問題だと考えられます。

不合格となる人でも、この分野はできている場合が多い!

(2)リスクの評価と計画的な対応の策定:25-35%

出題分野Ⅱのリスクの評価と計画的な対応の策定(Assessing Risk and Developing a Planned Response )について、見ていきましょう

出題分野Ⅱ:リスクの評価と計画的な対応の策定

- 内容:監査計画、監査対象企業の理解、内部統制の理解、リスク評価など

- 出題形式:TBS問題も多い

- 勉強のポイントとコツ:深く理解するようにする

- 難易度:苦手とする人が多い

内部統制の整備状況と運用状況の評価、監査リスクの判断などについて、評価や分析する力があるかが問われます。

必要なスキルレベルは、「評価(Evaluation)」や「分析(Analysis)」なども含まれ、高いスキルが必要となります。

TBS問題でも出題される分野であり、深い理解が必要です。

不合格になる人の大半は、この分野の理解があいまい!

内部統制の整備状況と運用状況の評価は、「評価(Evaluation)」と最も高いスキルが求められることに注目。

しっかりと理解しましょう!

(3)更なる手続きの実施と証拠の入手:30-40%

出題分野Ⅲの更なる手続きの実施と証拠の入手(Performing Further Procedures and Obtaining Evidence)を見ていきましょう。

出題分野Ⅲ:更なる手続きの実施と証拠の入手

- 内容:監査手続き、監査証拠の入手、内部統制の有効性テストなど

- 出題形式:TBS問題が多い

- 勉強のポイントとコツ:深く理解するようにする

- 難易度:苦手とする人が多い

十分に適切な証拠が得られたかの評価、会計上の見積もりの合理性の評価、内部統制の欠陥の重要性の評価など、出題分野Ⅱと同じく、分析や評価するスキルがあるかが問われます。

必要なスキルレベルは、「評価(Evaluation)」や「分析(Analysis)」なども含まれ、高いスキルが必要。

「評価(Evaluation)」のスキルが必要となるタスクは、出題分野Ⅱは1つだけなのですが、出題分野Ⅲは7つもあります!

TBS問題でも出題される分野であり、深い理解が必要です。

不合格になる人の大半は、この分野の理解が不十分となっています(「Performance Report」でWeakerになっています)。

深い理解が必要な上、30%から40%と出題割合も大きいです。

この分野の理解ができていないと、不合格は避けられないでしょう。

特に、十分に適切な証拠が得られたかの評価、会計上の見積もりの合理性の評価、一連の実地棚卸、内部統制の欠陥の重要性の評価は「評価(Evaluation)」と最も高いスキルが求められます。

しっかりと理解しましょう!

(4)結論の形成と報告:10-20%

出題分野Ⅳの結論の形成と報告(Forming Conclusions and Reporting)を見ていきましょう。

出題分野Ⅳ:結論の形成と報告

- 内容:監査報告書、比較財務諸表など

- 出題形式:ほとんどがMC問題

- 勉強のポイントとコツ:暗記が中心

- 難易度:覚えるだけなので、それほど苦手にはならない

基本的な知識が問われますので、監査報告書の書式や内容を覚えるだけで対応できる分野でしょう。

必要なスキルレベルは「応用(Application)」か「記憶と理解(Remembering and Understanding」だけ。

出題は、ほとんどMC問題だと考えられます。

不合格となる人も、この分野はできている場合が多い!

まずは、Unmodified Opinion(無限定意見)の書式のみ覚えてしまいます(どこは、Unmodified Opinionの監査報告書はコピーして携帯し、いつでも確認できるようにしていました)。

そして、他の意見の場合は、Unmodified Opinionと比較し、違い(どの部分が変わるのか、どんな用語になるのか)をハイライトして覚えると良いでしょう。

ポイントはMC問題で問われますので、コピーした監査報告書にメモしていきましょう。

そのメモも確認しつつ、ポイントを意識しつつ、音読して書式を覚えるのがおすすめ!

残念ながら不合格になってしまった場合、「Performance Report」をスコアリリース後に受け取ることになります。

どのように「Performance Report」を見て再受験対策するか考える際、今までご説明した出題分野ごとのポイントを参考にしてください。

「Performance Report(パフォーマンス・レポート)」については、以下の記事も参考にしてください。

AUDの勉強スケジュール

AUDについて、どのような勉強スケジュールがおすすめか解説します。

AUDの勉強期間は、週20時間の勉強時間が取れる場合、3か月(12週間)を目安とするといいでしょう。

学習期間は2つに分けます。

AUDの学習期間(全12週間の場合)

- 全体を理解する時期(5週間):正解するのが大事→質より量!

- 深掘りする時期(7週間):深く理解するのが大事→量より質!

全体を理解する時期(5週間):正解するのが大事

とにかく、質より量で、どんどん反射的に問題を解いていきます。

正解かどうか、なぜ正解なのかを確認します。

MC問題で8割、TBS問題で7割くらいの正答率になったら、この段階は終了です。

本番でも65点くらい取れる実力になっているはず!

深掘りする時期(7週間):深く理解するのが大事

ここからは、量より質で、じっくり問題を解いていきます。

- なぜ不正解となった選択肢が不正解なのか

- 何を変えたら正解になるのか

このようなことを確認していきます。

何が正解なのかではなく、なぜ正解・不正解なのか確認。

このプロセスを繰り返すと、75点以上取れる実力になります。

この段階での対策が十分ではないと、65点から74点の間で不合格を繰り返すことに!

AUDのテキスト・MC問題・TBS問題の勉強法

さらに、AUDについて、テキスト・MC問題・TBS問題の勉強法も解説します。

(1)AUDのテキスト勉強法

どこの場合、AUD以外の3科目については、テキストは講義を聴くときに理解の助けとして使用。

また、問題を解いていて分からなかったら参照する辞書代わりとして使用していました。

ですが、AUDの場合は違います。

しっかりテキストは読んだ方がいいです!

他の科目と違って、要求される理解度(解像度)が高いからです。

AUDでは、監査手続きの全体像を理解するために、テキストを使用していました。

AUDにおいては、監査手続きの全体像を理解することが非常に大事です。

なぜなら、問題を解く際に、監査手続きのどの段階(統制テスト?実証性テスト?リスク評価?)についての質問なのか分かっている必要があるからです。

監査というのは、監査契約から始まり、監査計画、クライアントの理解とリスクの評価と続き、最後に監査報告書の発行にたどり着きます。

監査手続きの流れ

- 監査計画

- クライアントの理解と重要な虚偽表示のリスクの評価

- ー内部統制テストの実施

- 実証的テストの実施

- 監査完了

- 監査報告

各手続きは、目的(なぜ)と手段(どのように)が違います。

質問が監査手続きのどの段階についてなのか分からないと、正解が導き出せません。

USCPA試験のAUDは、PlanningからReportingまでの「流れ」がひとつの太い幹として理解できるまでが勝負。

いったん理解できれば、選択肢に振り回されて理解の幹がブレることはない。…— どこ『USCPAになりたいと思ったら読む本』著者 (@dokoblog) July 12, 2023

ですので、AUDに限っては、テキストを繰り返し読むことをおすすめします。

ただし、なんとなく机に向かって読むのではなく、監査人になって監査をしているつもりになって、自分に説明をしながら、声に出して読みましょう。

USCPAの勉強は大学受験の勉強法が応用できる。

たとえばAUDは日本史の勉強法を応用するといい。1. 説明できるストーリー作り

日本史の攻略法は、初めに大まかなストーリーをつかんでいくこと。

ストーリーを一度頭に入れれば、細かいところを部分的に忘れても途中を補完できる。…— どこ『USCPAになりたいと思ったら読む本』著者 (@dokoblog) July 23, 2023

USCPA試験のテキストの読み方については、こちらの記事も参考にしてください。

(2)AUDのMC問題勉強法

AUDのMC問題については、アビタスの講師から勉強法を教えていただいたので、それに従っていました。

MC問題の勉強法(アビタスのおすすめ)

- 監査手続きのどの段階についての問題なのかを確認する。

- 問題文の中にある、キーワードを特定する。この手続きでは、このキーワードが使われるなど、自分の中でキーワードのリストを作成する。

- 選択肢が正解または不正解な理由を説明できるようにする。

- 不正解の選択肢が正解になるには何を変える必要があるのか考える。

どこの場合、MC問題を解くときは、監査人になったつもりで解いていました。

そして、答え合わせをしたり解説を読むときは、出題者になったつもりになっていました。

まず「このキーワードがあるから監査手続きのこの段階。

だから正解の選択肢はこれ。

正解にならない選択肢は、これがこうなったら正解になる」

など、説明しながら解きます。

そして「この手続きとこの手続きの違いが分かっているか確かめたいから、このような問題が出題された。

この違いが分かっていないと、この不正解の選択肢を選んでしまう」

など、出題の意図も、併せて自分に説明していました。

(3)AUDのTBS問題勉強法

TBS問題の対策は、MC問題がある程度解けるようになったら(たとえば、正答率が6割くらいになったら)始めるといいでしょう。

TBS問題については情報量が多いので、落ち着いて素早くキーワードを拾う練習をするといいですね。

そのキーワードをどのように手元の紙にメモしていくかも併せて練習しておけば、本番であわてる必要はなくなるでしょう。

また、ハイライト機能を使ってキーワードに色を付けていくと、大事なことを目立たせることが可能です!

情報を整理するクセをつけておかないと、AUDのTBS問題は太刀打ちできません。

何について聞かれているのか?

問われているのはどんな業務?(財務諸表監査?SSARS業務?SSAE業務?)

公開企業?非公開企業?

2024年からの新USCPA試験でのAUDの試験対策も参考にしてください。

以上、「USCPAのAUD勉強法のポイントとコツを解説!【AUD沼にハマらないために】」でした。

それなりの対策をしないとAUD沼にハマるんだね。

英語が苦手だからAUDができないなどという人がいるけど、実際は日本語で出題されたとしても解けない場合が多いし。

英語力のせいにすると合格できない理由から目を背けることになるよ。

深い理解につながるような勉強をしてね。

深い理解をした上で、キーワードを素早く拾い上げていくテクニックやコツを身につけておけば、正しい答えを導き出せるようになるからね。

AUD沼にハマらず、スムーズに合格してもらえれば嬉しいよ。

USCPA試験については、どこの著書『USCPA(米国公認会計士)になりたいと思ったら読む本』も参考にしてくださいね。

短期合格のコツも記載しています。

(2025/07/12 09:33:45時点 Amazon調べ-詳細)

これからUSCPAに挑戦する場合「USCPAの始めかた」も参考にしてください。