学習スケジュールを作ろうと思うけど、どう作ったらいいのか分からなくて困ったな。

USCPAに限らず、資格の勉強をする際は、学習スケジュールを最初に作るのが大事だね。

具体的にどうやってUSCPAの学習スケジュールを作ればいいか、自分の経験を踏まえてご説明していくね。

USCPA(米国公認会計士)は、受験資格を得るためにもUSCPA予備校のサポートが必要となります。

おすすめのUSCPA予備校はアビタスです。

どこの著書『USCPA(米国公認会計士)になりたいと思ったら読む本』も参考にしてくださいね。

USCPA資格の活かしかた・USCPA短期合格のコツを記載しています。

(2025/07/18 09:34:06時点 Amazon調べ-詳細)

米国公認会計士(USCPA)試験の学習スケジュールの作りかた【3ステップ】

USCPA試験の学習スケジュールの作り方を3ステップでご説明していきます。

その3ステップとは、以下の通りです。

USCPA試験の学習スケジュールの作り方【3ステップ】

- 【ステップ1】最終ゴールの決定

- 【ステップ2】ゴールまでにすべきことの把握

- 【ステップ3】すべきタイミングの決定

USCPAの受験生の方から

- 「なかなか勉強が進まない」

- 「なかなか受験できる状態に至らない」

などという相談をいただきます。

話を聞いてみると

- きちんと学習スケジュールを作っていない

- そもそも学習スケジュールを作っていない

などということが分かりました。

「とりあえず講義を全部受け、テキストを読んで理解し、問題が解けるようになり、自信がついたら受験日を決める」などと考えていませんか。

そんな悠長なことをしていると、いつまでも受験できる日はやってきません!

また、受験日を決めずどんどん先延ばしにして、スケジュールに余裕をもたせてしまっていませんか。

やることは与えられた時間とともに膨張するという「パーキンソンの法則」にハマり、合格には必要ではないことまでやってしまいます!

行き当たりばったりで勉強すると合格できず(受験すらできず)USCPAから撤退する可能性が高まってしまいます。

資格の勉強も仕事と同じで、勉強を始める時点できちんとスケジュールを作成し、今後の全体像を得る必要があるでしょう。

これから突き進んでいく「USCPA全科目合格」というゴールまでの道が見えるようにし、必ずゴールにたどり着きましょう!

学習スケジュール作成ステップ1:最終ゴールの決定

学習スケジュールを作成する最初のステップは、最終ゴールを決定することです。

USCPA試験の最終ゴールについては「いつまでに全科目合格したいか」を決めることとなります。

そして、必須3科目(FAR・AUD・REG)と選択1科目(BAR・ISC・TCPの中から1科目)をどの順番で受けて、いつまでに各科目に合格したいのかも決めることになります。

最終ゴールを決めるために考慮することは、以下の3つです。

最終ゴールを決めるために考慮すること3つ

- いつまでに全科目合格したいか

- 4科目をどの順番で受けるか

- 4科目それぞれ、いつまでに合格したいか

(1)いつまでに全科目合格したいか

いつまでに全科目合格したいかについては、自分の勉強のペースを考えて決めていいです。

USCPA試験は合格までの平均が18カ月なので、18ヶ月を目標にするといいでしょう。

どんなに長くするとしても、30ヶ月くらいにしておいた方がいいです。

USCPA試験は、最初の科目に合格してから30ヶ月(ワシントン州は36ヶ月)以内に全科目合格する必要があります。

合格してから30ヶ月(ワシントン州は36ヶ月)経った科目から失効(Expire)してしまいますので注意が必要。

いつまでに全科目合格するかは必ず決め、それを守ることを決心しましょう。

USCPA試験は、いつでも受けられるので、どんどん試験日を延期(リスケ)してしまいがち。

その結果、いつまでも1科目目の受験にたどり着けない人が発生してしまうのです。

最終的なゴールを常に意識して「いま自分は何をすべきか」考えましょう。

最初から危機感を持って勉強するのが、絶対合格・短期合格できるコツです!

ここでは「16ヶ月後に全科目合格」を最終的なゴールとします。

(2)4科目をどの順番で受けるか

4科目をどの順番で受けるかについては、どの選択科目(BAR・ISC・TCP)を選ぶかによって異なります。

おすすめの受験の順番

- BARを選択:FAR→BAR→AUD→REG

- ISCを選択:FAR→AUD→ISC→REG

- TCPを選択:FAR→AUD→REG→TCP

FARは一番最初。

必須科目は、FAR→AUD→REGの順番がおすすめです。

そして、選択科目は、関連する必須科目の次に受けるのが効率的。

| 必須科目 | 関連する選択科目 | |

| 会計関連 | FAR | BAR |

| 監査関連 | AUD | ISC |

| 税務関連 | REG | TCP |

BARを選んだ場合はFARの次。

ISCを選んだ場合はAUDの次。

TCPを選んだ場合はREGの次。

ここでは、BARを選んだことにし「FAR→BAR→AUD→REG」とします。

USCPA試験の選択科目の選びかたは、以下の記事を参考にしてください。

USCPA試験の受験順番の決めかたは、以下の記事を参考にしてください。

(3)4科目それぞれ、いつまでに合格したいか

4科目についてそれぞれ、いつまでに合格したいかについては、4科目それぞれのボリュームや、難易度を把握する必要があるでしょう。

| FAR | BAR | AUD | REG | |

| ボリューム(全体を100%とする) | 35% | 20% | 20% | 25% |

| 難易度(1:易-4:難) | 2 | 4 | 3 | 1 |

| 難易度を加味した後の勉強時間 | 30% | 25% | 25% | 20% |

| 推定勉強期間 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 |

ただし、簿記の知識が全くないと、FARはもう少し勉強時間がかかるかもしれません。

また、英語力が高くない場合、AUDはもう少し時間がかかるかもしれません(もしかしたら、1回くらい不合格になることも覚悟しておいた方がいいかもしれません)。

とはいえ、AUDは3科目目に受ける頃には、英語力も十分に上がっていると思います。

調整は自分でしていただきたいですが、以下のようにゴールが決まります。

あなたが目指すゴール(例)

- いつまでに全科目合格したいか:16ヶ月

- 4科目をどの順番で受けるか:「FAR→BAR→AUD→REG」

- 4科目それぞれについて、いつまでに合格したいか:「FAR:5ヶ月後、BAR:9ヶ月後、AUD:13ヶ月後、REG:16ヶ月後」

学習スケジュール作成ステップ2:ゴールまでにすべきことの把握

学習スケジュールを作成する2番目のステップは、ゴールまでにすべきことを把握することです。

ゴールまでにすべきことを把握する

- 全科目で共通してやるべきことを決める

- 各科目ごとに追加で勉強することを決める

(1)全科目で共通してやるべきことを決める

ゴールまでにすべきことを把握するために、勉強する対象を明確にしましょう。

科目共通でやるべきことは、以下の通りです。

勉強する対象(科目共通でやるべきこと)

- 講義

- テキスト

- MC問題集

- TBS問題集

- AICPAリリース問題

- AICPAサンプルテスト

- 直前対策講座

- 模擬試験

予備校の問題集をやりこめば、USCPA洋書問題集はやらなくて良いと思います。

どこは、アビタスの教材しかやりませんでしたが、問題なく全科目合格できました。

(2)各科目ごとに追加でやるべきことを決める

各科目ごとに追加で勉強すべきことも決定し、リスト化しておきましょう。

たとえば、科目ごとにやっておいた方がよいことの例は、以下の通りです。

各科目でやっておいた方が良いこと(例)

FAR

- 基本的な仕訳を理解

- 頻出分野(連結会計など)を押さえる

- 公会計のまとめ(MCで頻出のため)

AUD

- 監査報告書を覚える(構成、意見により文言がどう変わるか)

- 監査の流れと手続きの理解(教科書の読み込み)

- 修正仕訳の練習

REG

- Form1040など、基本のFormを覚える

- Basisを深く理解する

例として挙げただけですので、リストはご自分で完成させてくださいね。

各科目の特徴と対策については、以下の記事を参考にしてください☟

必須科目

選択科目

学習スケジュール作成ステップ3:すべきタイミングの決定

学習スケジュールを作成する3番目のステップは、ゴールまでにすべきことをどのタイミングでするか決めることです。

以下のように、ゴールまでにすべきことをどのタイミングでするか決めます。

ゴールまでにすべきことをどのタイミングでするか決める

- 3つの時期でタイミングをざっくり決める

- 週ごと、日ごと、時間ごとに落とし込む

(1)3つの時期でタイミングをざっくり決める

まずは、3つの時期に分けて、ざっくりとすべきタイミングを決めます。

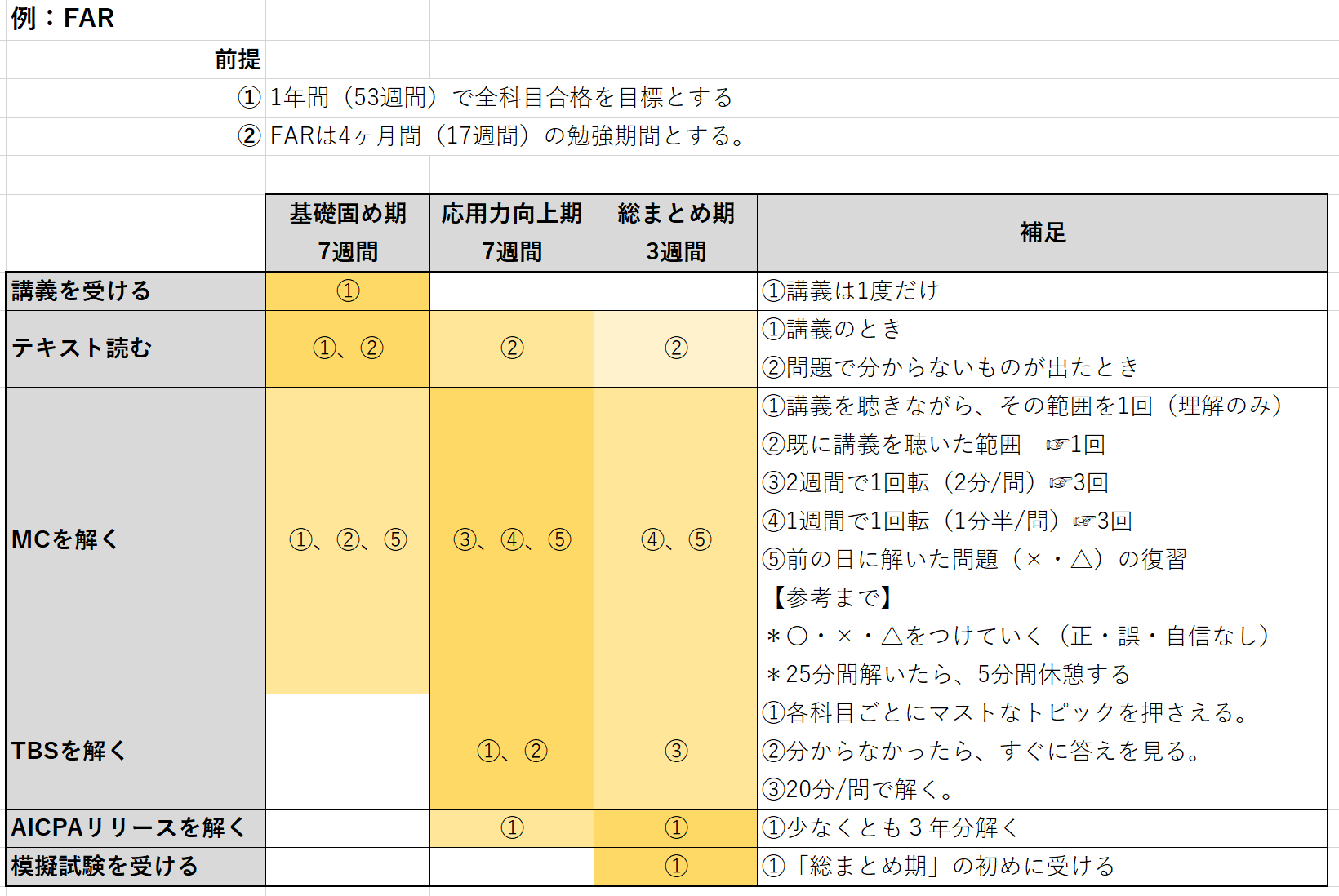

本番までの3つの時期(たとえば、FARで17週間の勉強期間とする)

- 「基礎固め」期:7週間

- 「応用力向上」期:7週間

- 「総まとめ」期:3週間

たとえば、FARを例にとります。すべきことを3つの時期でざっくりと分けます。

あくまでも目安ですのでご注意ください。

各科目共通でやるべきことに関しては、このように考えれば良いでしょう。

MC問題に関しては、多く回すことが目的ではありません。

MC問題を解くのは「自分の弱点を見つけ、テキストに戻って理解を深め、弱点を潰す」というプロセスを繰り返すためです。

最終的に

- キーポイント(なぜこれが出題されているのか)

- 出題者の意図(なぜこのような選択肢が入っているのか)

が反射的にわかるようになれば合格に近づいています。

MC問題をやる回数の目安は、以下の通りです。

MCを何回やるか?

- 正答率が90%くらいになるまで

- 1問1分半で解けるようになるくらいまで

科目によって違いますが、たとえば、AUDは特に高いレベルが求められるので、90%以上の正答率が必要と考えます。

また、TBSに時間を十分な時間を残すため、1分半以内で解けるようになっておくことが必要だと思います。

ただし、1分半で解くのは難しい計算問題がありますし、用語の意味が分かれば一瞬で解ける問題もありますし、問題によってかかる時間が異なるので目安です。

どこの場合は、たとえばAUDは、アビタスのMC問題約500問のうち、通しでランダムで解いても2、3問しか間違えないレベルまで仕上げました。

結果として、本番の試験では、MC問題は反射的に解けるようになり、1問1分くらいのスピードで解答できました(4時間の試験で1時間近く時間が余り、89点で合格しました)。

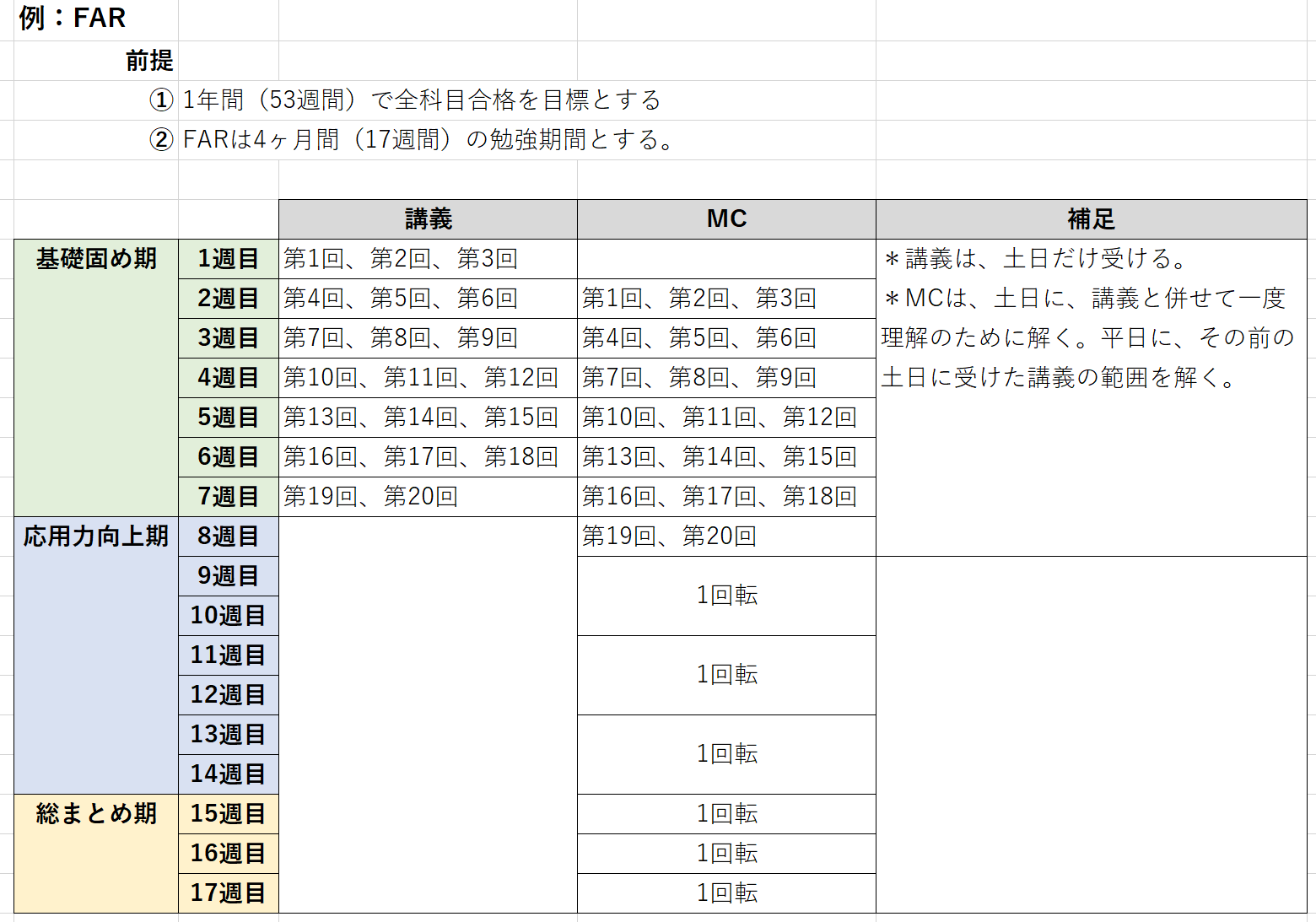

(2)週ごと、日ごと、時間ごとに落とし込む

つぎに、週ごとにスケジュール化します。

たとえば、講義とMC問題に関しては、このように進め方を決めます。

さらに日(曜日)ごと、時間ごと(午前、午後、夜)に落とし込んでいきます。

たとえば、どこの場合は、平日は2時間/日、週末は土日で10時間の勉強時間を取確保していましたので、それに合わせて詳細スケジュールを作っていました。

詳細スケジュールを作る際の注意点は、以下の通りです。

詳細スケジュールを作る際の注意点

- 勉強時間をKPI(成果測定の指標)にしないこと

- 「テキストを〇時間読む」といった勉強時間でスケジュールを作らないこと

- 「MC問題を〇問解く」といった数値化できるスケジュールにすること

また、詳細スケジュールを作る際のコツは、以下の通りです。

詳細スケジュールを作る際のコツ

- MC問題1問あたり、どのくらい解くのにかかるか把握するため計測する

- 講義をネット受講する場合(教室受講ではない場合)、先生ごとに何倍速までなら理解できるか把握する(1.5倍速から2倍速で講義が聴けると時間の短縮になる)

スケジュールは、毎日見直して分析し、修正更新をしていきます。

遅れに関しては、その週でカバーできるのが望ましいでしょうね。

計画通りに終わらなそうなら、どうすれば良いのか早めに対策をたてていくのが、無事にゴールまで完走するための最大の秘訣です。

以上、「米国公認会計士(USCPA)試験の学習スケジュールの作りかた【3ステップ】」でした。

さっそく学習スケジュールを作ってみるね。

ザックリでいいよ。

学習スケジュールを最初に作るときは、自分のペースが分からないし、通常は勉強を始めたときが一番やる気いっぱいで、無理なスケジュールをたてがちだからね。

ポイントとなるゴールだけは守るようにして、あとは勉強を進めながら軌道修正していってね。

USCPA(米国公認会計士)は、受験資格を得るためにもUSCPA予備校のサポートが必要となります。

おすすめのUSCPA予備校はアビタスです。

どこの著書『USCPA(米国公認会計士)になりたいと思ったら読む本』も参考にしてくださいね。

USCPA資格の活かしかた・USCPA短期合格のコツを記載しています。

(2025/07/18 09:34:06時点 Amazon調べ-詳細)