どうしたらよいのかわからなくて、困ったな。

アビタスの教材だけを使って、各教科1回の受験で、約1年で全科目合格したよ。

USCPA試験の合格点は75点だけど、1点足らず74点で不合格になる人が多いので「74点と75点の間の壁」は高いとよく言われるね。

アメリカのUSCPA合格者のサイトなどを読んで、なぜ75点の合格点に一歩届かないのか考えたから、話していくね。

どこの著書『USCPA(米国公認会計士)になりたいと思ったら読む本』も参考にしてくださいね。

USCPA短期合格のコツも記載しています。

USCPA試験「74点と75点の間の壁」の乗り越えかた

USCPA受験生の方から「問題集は完璧にやったのに、既に数えきれないほど74点で不合格になっている。どうしたら合格できるのか、もうわからない」という相談を受けました。

話を聞いてみると、毎日の学習時間も十分だし、やるべきことはきちんとやっているように思えました。

ですが、何度も74点になってしまうのですから、何かを変えなくてはいけないわけなので、なぜ「74点と75点の間の壁」が越えられないのか調べました。

日本のUSCPAの予備校のサイトや、日本人のUSCPA合格者が書いたサイトでは、いまいち原因がわかりませんでした。

なので、アメリカのUSCPA合格者が書いたサイトを読んだり、動画を観たりして、やっと少し原因がわかってきました。

まず、USCPA試験のスコアのしくみを知っておきましょう。

それから、なぜ74点の不合格者が頻発するのかについて考えましょう。

最後に「74点と75点の間の壁」を乗り越えて合格するにはどうしたら良いのか見ていきましょう。

- USCPAの試験のスコアについては、誰もはっきりとしたことは言えないので、色々な人のUSCPA合格体験談を咀嚼して、この記事を書いています。

- 記事の目的は「74点で合格点に一歩届かず、何度も不合格になる受験生が減る手助けとなること」であり、書いたことが完全に正しいかは保証できません。

- 記事の対象は「74点で不合格になる受験生」ですが、「70点から74点のギリギリで不合格になる受験生」も、参考にしていただけると思います。

1.USCPA試験のスコアのしくみ

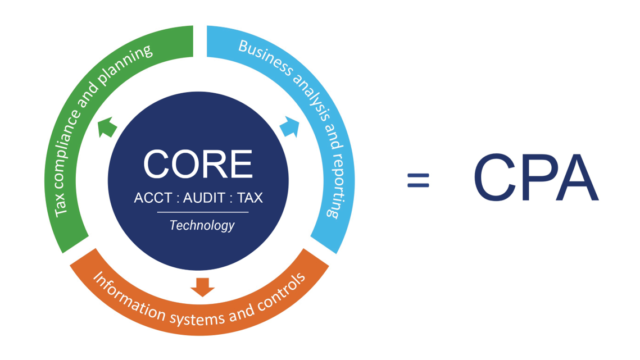

USCPA試験は4科目です。

注意:2024年1月からの新USCPA試験では、必須科目3科目と選択科目1科目(3科目の中から1科目選択)となっています。

USCPA試験科目

必須科目(Core):3科目必須

- FAR(Financial Accounting and Reporting):財務会計

- AUD(Auditing and Attestation):監査と証明業務

- REG(Taxation and Regulation):税法と商法

選択科目(Discipline):1科目選択

- BAR(Business Analysis and Reporting):ビジネス分析と報告

- ISC(Information Systems and Controls):情報システムと統制

- TCP(Tax Compliance and Planning):税法遵守と税務計画

以前はWC問題(記述式問題)がありましたが、現在はMC問題(4択問題)とTBS問題(事例形式問題)だけの出題。

(1)MC問題(4択問題)のスコア

どこは、アビタス(USCPAの予備校)の元受講生なのですが、アビタスのUSCPAセミナーで、USCPAのMC問題は「視力検査」と同じだと聴きました(今でも、そのように説明しているのでしょうか?)。

「視力検査」とは、最初に大きめの「C」のようなマークを見せます。

それが見えていれば、それより小さな「C」を見せることになります。

見えていなければ、もう一度同じ大きの「C」を見せることになるというものです。

USCPAのMC問題も、最初のテストレットでは「Medium」の問題を解き、次のテストレットでは、よくできていれば「Difficult」の問題を解きます。

あまりできていなければ「Medium」の問題をもう一度解くことになります。

つまり、よくできていればより難しい問題が出題されるという難易度変化が起こります。

限られた問題数で、受験生の実力を正確に測ることができる効率的な試験になっているわけですね。

また、過去の受験生の正答率から各問題の難易度が決まり、正解と不正解で割り当てられる「ポイント」も決まっているそうです。

どこの理解としては、以下のようになります。

| 問題の難易度 | 正解した場合 | 不正解だった場合 |

| 難しい | 「ポイント」がたくさんもらえる | 「ポイント」はあまり引かれない |

| 簡単 | 「ポイント」は少ししかもらえない | 「ポイント」がたくさん引かれる |

たとえば、TOEICだと、正解すればプラスになりますが、不正解でもマイナスになりません。

よって、時間が足りなくて最後まで解ききれない場合、とりあえず全部マークシートを塗りつぶしておくと良いです(「塗り絵」とよく言われますね)。

ですが、USCPA試験は、TOEICと違って、不正解だとマイナスになる減点方式です。

つまり、簡単な問題を間違えることで「この受験生は基本がわかっていない」ということが、効率的に判明し、大幅に減点されてしまうわけでしょう。

結局、心がけるべきは「簡単な問題を不正解にしないこと」なのではないかと思います。

「USCPAとして必ずわかっていないといけない」という基本的な問題を間違えると、合格からかなり遠のいてしまう(「地雷」を踏んでしまう)のではないでしょうか。

(2)TBS問題(事例形式問題)のスコア

MC問題(4択問題)とTBS問題(事例形式問題)のスコアの比重は同じです。

| 科目 | MC問題 | TBS問題 |

| FAR | 50% | 50% |

| AUD | 50% | 50% |

| REG | 50% | 50% |

TBS問題に関しては、「視力検査」方式ではありません。

最初から問題にポイントが割り当てられています。

難易度の高い問題はポイントが多く割り当てられています。

一方、難易度の低い問題はあまりポイントが割り当てられていません。

TBS問題はスコアの半分の割合を占めているので、きちんと対策をしておく必要があります。

TBS問題については、以下の記事を参考にしてください。

(3)WC問題(記述式問題)のスコア:新USCPA試験からなし

WC問題(記述式問題)は、BECでのみ出題され、スコアの比重は15%です。

3問出題されますが、そのうち1問はダミー問題で採点されません。

AIの自動採点で、合格点の75点に近い点数(70点から74点くらい?)の場合のみ、人(複数のCPA有資格者たち)が個別に読んで判断します。

つまり、コンピュータが「正しい」と判断するような書き方ができれば、高いスコアが出せるわけです。

とはいえ、AIの精度は高いので、単にキーワードを箇条書きで羅列しても、良いスコアが出るわけではありません。

きちんとした構成で、質問にしっかりと答え、キーワードを入れつつ理由を補足していければ、ある程度のボリュームの回答ができ上がり、良いスコアが出ます。

減点方式ですし、長文だからスコアが高くなるわけではありません。

自信がないことを書いたり、必要ないことをダラダラと書くのはやめた方がよいです。

採点方法については、AICPAの公式見解について書いた記事を参考にしてください☟

難易度変化とダミー問題についての記事も参考にしてください☟(新USCPA試験から難易度変化もなくなりました)

2.持論:なぜ74点の不合格者が頻発するのか

74点で不合格になるのは、『Performance Report』で「Weaker」が1つでもあるとき、記述式問題を白紙で提出したとき、などと言っている方がいますが、実際は違うのではないかと思います。

74点で不合格になってしまう受験生は、何か決定的に間違えてはいけないものを間違えている可能性が高いのではないかと思います。

つまり、「USCPAという会計の専門家として、世の中に出してはいけない」とAICPAが考えるようなミスをした場合に、不合格になっているのではないでしょうか。

AICPAの基準として、受験生が「大切な知識が身についていない」「大切なことを間違って理解してしまっている」という判断がなされ「このまま世の中に出してしまったら、重大な問題を起こすかもしれない」という懸念がもたれると、不合格になってしまうのではないかと思います。

USCPA試験の特徴については、日本の公認会計士試験との比較で、以下の記事にまとめています。

- USCPA試験は「絶対評価」の試験、日本の公認会計士試験は「相対評価」の試験です。

- USCPA試験は、ある一定の基準を満たせば(CPAとしての「最低限の品質チェック」をパスすれば)、全員合格です。

- 日本の公認会計士試験は、公認会計士が乱立しないよう、合格者を制限しています。

つまり、74点になってしまうのは、合格になるくらいの知識は既にあるのだけれど「これだけは間違ってはいけないという問題」を間違えてしまい、CPAとしての「最低限の品質チェック」をパスできなかったということではないでしょうか。

「これだけは間違ってはいけないという問題」を間違えなければ合格だったのに、結果として、74点というギリギリの点で不合格に留まらされているのではないでしょうか。

そして、きっと『Performance Report』でも、「これだけは間違ってはいけないという問題」を間違ってしまっているので、その分野は「Weaker」になっているのではないかと思います。

「USCPAとして必ずわかっていないといけない」という基本的な問題を間違えた人は、74点でギリギリ不合格になるので、74点が頻発しているのではないかと思います。

そうでなければ、74点で不合格になる人がこんなに現れないのではないかと思います。

ただ、1点だけ足りなくて不合格になった人が、あまりにも残念で周りに「74点で不合格になった」と広めるから、74点だけが多く思えるのかもしれませんが(笑)。

とはいえ、簡単な問題を間違えると、スコアへのインパクトがかなり大きく、不合格につながりやすいということだけは言えると思います。

3.「74点と75点の間の壁」を乗り越えるために気を付けるべきこと

今のところ、ご相談いただくのは、AUDとBECで74点で不合格になり続けている方だけです。

FARとREGについては、1度不合格になっても、2回目か3回目で合格していきます。

おそらく、AUDとBECは、この壁を乗り越えるのが大変な科目なのでしょう。

AUDとBECに関して、どこがアドバイスしている「74点と75点の壁」の乗り越えかたをご紹介します。

注意:新USCPA試験からBECはなくなりましたが、しばらく参考までに残しておきます。

(1)AUD:教科書を読み込む

AUDに関しては、なんども教科書を読む必要があると考えています。

他の教科より、深い理解が必要だからです。

どこも、AUD以外の教科書は、授業で使用し、そのあとは、分からないことがあったら参照する辞書のような使い方になっていましたが、AUDの教科書だけは、小説のように最初から最後まで通しで何度も読みこみました。

AUDの勉強時間はかなり少なかったのですが、アビタスの教科書を読み込んだだけで89点で合格したので、教科書を読み込むのが最強の勉強法だと思っています。

AUDの出題分野と配点率は、以下の通りです(2021年7月1日から有効のAUDのBlueprintより)。

AUDの出題分野と配点率

- Area I: Ethics, Professional Responsibilities, and General Principles 15-25%

- Area II: Assessing Risk and Developing a Planned Response 25-35%

- Area III: Performing Further Procedures and Obtaining Evidence 30-40%

- Area IV: Forming Conclusions and Reporting 10-20%

(2)AUD:問題の解き方を工夫する

AUDが74点で何度も不合格になっている方の『Performance Report』を見ると、MC問題で「Weaker」がいくつかありました。

「教材のMC問題は完璧に解けている」とのことですので、以下の状態になってしまっているのではないかと思います。

- MC問題の回答を覚えてしまっている。

- 深く理解ができていないので、初めて解く問題で、間違った考え方で解いてしまう。

ですので、MC問題を解く際には、以下のようなことを考えるべきでしょう。

- 問題のキーワードは何か。

- なぜ、このような不正解の選択肢が含まれているのか。

- 不正解の選択肢は、何を変えたら正解になるのか。

特に、不正解の選択肢に注目し、出題者の意図が理解できるようになると、理解が深まるでしょう。

(3)AUD:自分の弱点分野に向き合う

74点で連続不合格となった受験生の歴代のAUDの『Performance Report』を見比べたところ、受けるたびに「Weaker」「Comparable」「Stronger」が分野の間で入れ替わっていました。

このことから言えるのは、以下のようなことでしょう。

- たとえ「Stronger」であっても、その試験の回ではよく解けただけ

- たとえ「Weaker」であっても、その試験の回では解けなかっただけ

『Performance Report』は、弱点分野の発見材料として、参考にならないと思っています。

弱点分野の見つけかたとしては、試験の直前に「本番の試験に出てほしくない」と思ったトピックがあったか自問するのが良いかと思います。

AUDの「74点と75点の間の壁」を乗り越えるには「本番の試験に出てほしくない」と思うトピックをなくすことが大切でしょう。

(4)AUD:『Performance Report』の「Weaker」ばかり勉強しない

『Performance Report』は、弱点分野の発見材料として、参考にならないと前述しました。

なぜなら、試験を受けるたびに、「Weaker」「Comparable」「Stronger」が分野の間で入れ替わっていたからです。

このようなことが起こるのは、一度不合格になると「Weaker」に比重を置いて勉強してしまうからでしょう。

AICPAも、「Weaker」の分野の勉強ばかりすると、次に試験を受けたときに、「Stronger」だった分野が「Weaker」になってしまうので、全ての分野をしっかりと勉強するようにと明記しています。

AUDで合格するためにすべきこと

- 「本番の試験に出てほしくない」と思うトピックはどれか自問する。

- その自分の弱点トピックをフォローする。

- フォローの仕方としては、問題をただ解くのではなく、不正解の選択肢に注目し、出題者の意図を深く理解できるようにする。

- 『Performance Report』の「Weaker」だった分野を中心に勉強してはいけない。

AUDの勉強法については、以下の記事が詳しいです☟

また、BlueprintsのAUDについての記載も参考にしてください☟

(5)BEC:WC問題(記述式問題)の対策をする:新USCPA試験からなし

BECは、MC問題ではなく、WC問題(記述式問題)の対策が不十分なせいで、不合格になってしまっている感じがします。

74点で不合格になった方を見ていると、BECは深い理解が必要な分野もたしかにありますが、AUDのように、理解不足が原因で不合格になっているようには思えません。

BECの出題分野と配点率は、以下の通りです(2021年7月1日から有効のBECのBlueprintより)。

BECの出題分野と配点率

- Area I: Enterprise Risk Management, Internal Controls and Business Processes 20-30%

- Area II: Economics 15-25%

- Area III: Financial Management 10-20%

- Area IV: Information Technology 15-25%

- Area V: Operations Management 15-25%

WC問題(記述式問題)は、対策をすればある程度の点数が取れます。

対策をして何点か取れたら「74点と75点の間の壁」が乗り越えられるのではないかと思っています。

BECのWC問の出題のポイントは、3つあります。

BECのWC問題(記述式問題)の出題のポイント

- 知識があるかではなく、有益な情報を明確に伝える能力があるのかを試している。

- AIが採点する。

- 減点方式で採点される。

知識を試しているのではないことは、BECで出題されるのに、BEC以外のFAR、AUD、REGに関連した問題が出題されることからもわかります。

また、AIが採点するので、難しい表現を使って凝った文章を書くのではなく、コンピュータが正しいと判断する単語や文法を使った文章を書く必要があります。

さらに、減点方式ですので、必要なことだけを書くようにするべきです。

余計なことを書くと間違える可能性が高くなり、減点につながります。

つまり、BECの記述式問題で気を付けるべきことは、以下のようになります。

BECのWC問題(記述式問題)で気を付けるべきこと

- 文法のミスを減らすこと

- タイプミス(つづりの間違え)を減らすこと

- 正しい型(フォーマット)で書くこと

- 論点に基づいて、明確に質問に対する答えを書くこと

- 必要なことだけ書くこと

- 自信が無いことは書かないこと

BECのWC問題(記述式問題)については、以下の記事も参考にしてください☟

また、BlueprintsのBECについての記載も参考にしてください☟

以上、「USCPA試験「74点と75点の間の壁」の乗り越えかた」でした。

新しい教材を買うより、今まで使ってきた教材で、さらに深く理解することに努めた方がよさそうだね。

自分が苦手なトピックを洗い出して、それを潰していかないと、何度受けても不合格になってしまうね。

AUDに関しては特に、弱点をなくし「地雷」を踏まないですむようにすることが、「74点と75点の間の壁」を乗り越え合格点に達するために必要だと思うよ。